No Such Blog or Diary

回復しきらず

- 2014-06-15 (Sun)

- 一般

まだ内腿の筋肉痛が…… 体が全体的にだるい…… 高々300キロちょい走ってきただけなのに.2年位前に比べてだいぶ衰えたような.

とりあえずもう暫くリハビリしないとバイクでの遠出はできそうにないな.

- Comments: 0

- TrackBack (Close): -

3敗目

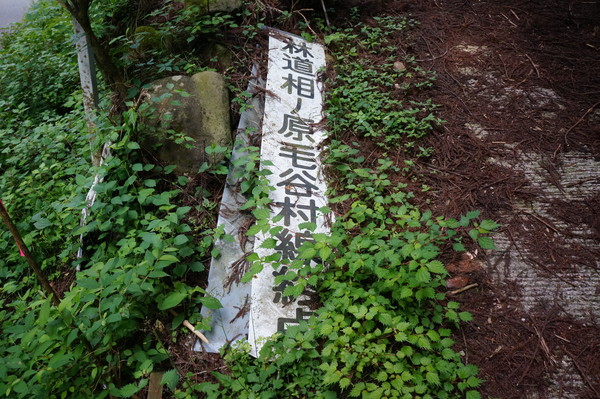

んで,ついでなので やまなみハイウェイ → r50 → R500 → R212 → r2 と繋いで林道相ノ原毛谷村線を走ってきた.

とりあえず,四輪の車で突入すると落ちている&垂れ下がっている木の枝で天井と側面を擦ることになる.落石は運悪くパンクしない限りは問題なさそう.全線舗装されているけれど R212 → R496 のショートカットとして使うには微妙.

- Comments: 0

- TrackBack (Close): -

LA-EA3 が届く

- 2014-06-13 (Fri)

- 一般

フルサイズEマウント機はまだ無いけれど.

とりあえず,APS-C な NEX5-T に付けても普通に使えることを確認.

- Comments: 0

- TrackBack (Close): -

タイミング悪い

- 2014-06-12 (Thu)

- 一般

出張関連の書類を提出しようと事務へ行ってみると「本日はお休みです」に遭遇する.ここんとこ連続で.なぜだらう?

とりあえず明日忘れずに提出しに行こう.

- Comments: 0

- TrackBack (Close): -

食い過ぎた

- 2014-06-11 (Wed)

- 一般

普通サイズが普通でない料理店の普通サイズでお腹いっぱい.次回まで覚えてない気もするが.

閑話休題.

21時過ぎてても駅の中の本屋が開いてて目的の本が買えるとかいうのはやっぱ便利だよね……

- Comments: 0

- TrackBack (Close): -